【研究ノート】『コミュニケーション科学』59 号に掲載

【科研費】若手研究に採択

日本学術振興会の令和6(2024)年度科学研究費助成事業(科研費) の「若手研究」に応募していた、研究課題名「原発避難者の移行経験に関する理解と対話を広げる映像エスノグラフィー研究」が採択されました。

初の科研費申請でしたが、「若手研究」(年齢はもう若手じゃないですがw、博士号取得後8年未満の要件を満たしている)は他の枠より通りやすいということで、挑戦して良かったです。

東京電力福島第一原子力発電所事故からもうすぐ13年が経過しますが、現在も26,609人の方々が避難された状態です。原発事故による避難が人びとのライフコースにどのような「移行(ある状態から別の状態への変化)」経験をもたらしてきた/いるのか、10年を超える長期避難生活における移行経験を映像エスノグラフィーのアプローチで描き出します。また、移行理論のフレームワークによる分析で、移行プロセスとアウトカムの背景にある個人的及び社会的条件を明らかにすることを目指します。2024年度から4年間の研究です。

この研究計画は、これまで取り組んできた研究内容や方法論を発展させたものですが、青砥和希さん(東日本大震災・原子力災害伝承館常任研究員)との出会いや、青砥さんがつないでくださったたくさんのご縁がなければ着想できなかったものです。青砥さんと青砥さんのご紹介でつながったみなさまには感謝と、これから頑張るのでよろしくお願いしますという気持ちです。

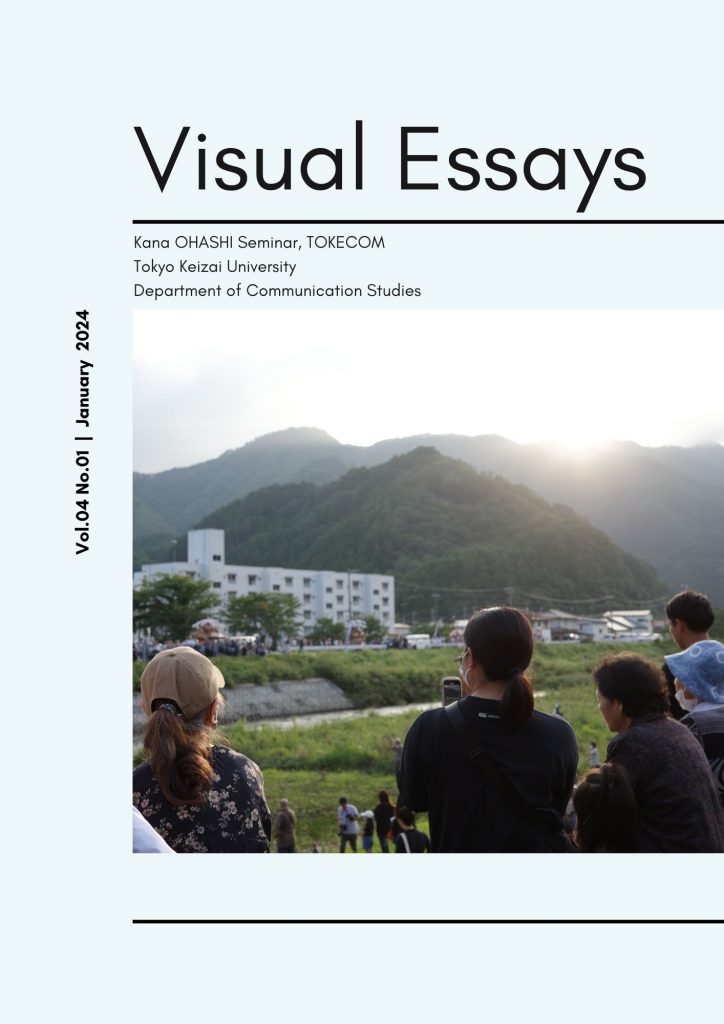

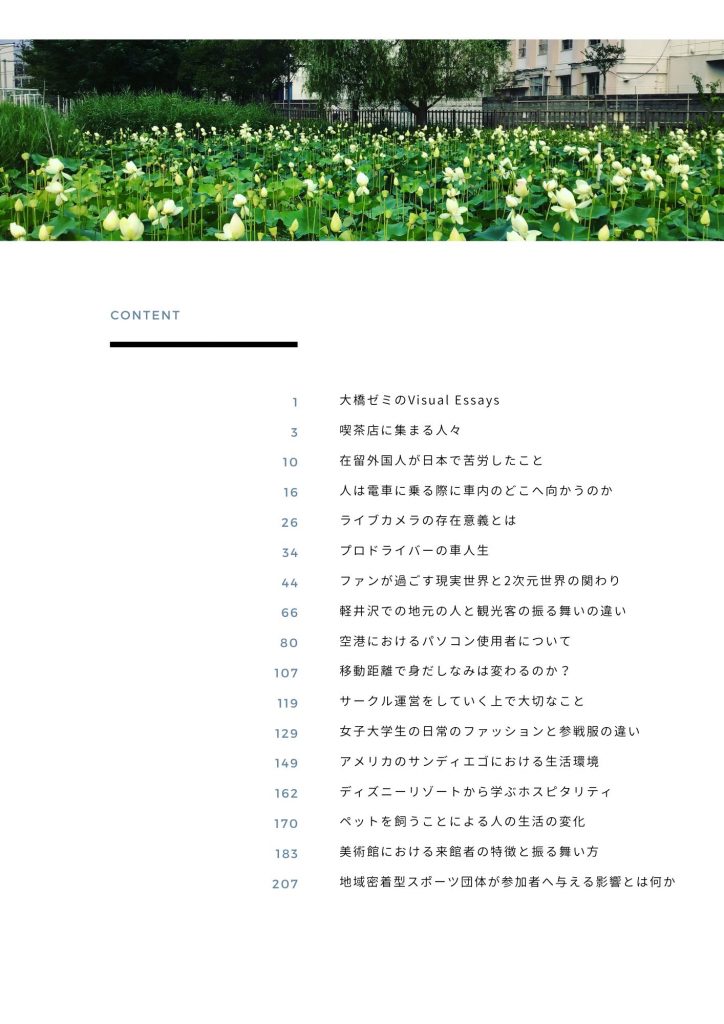

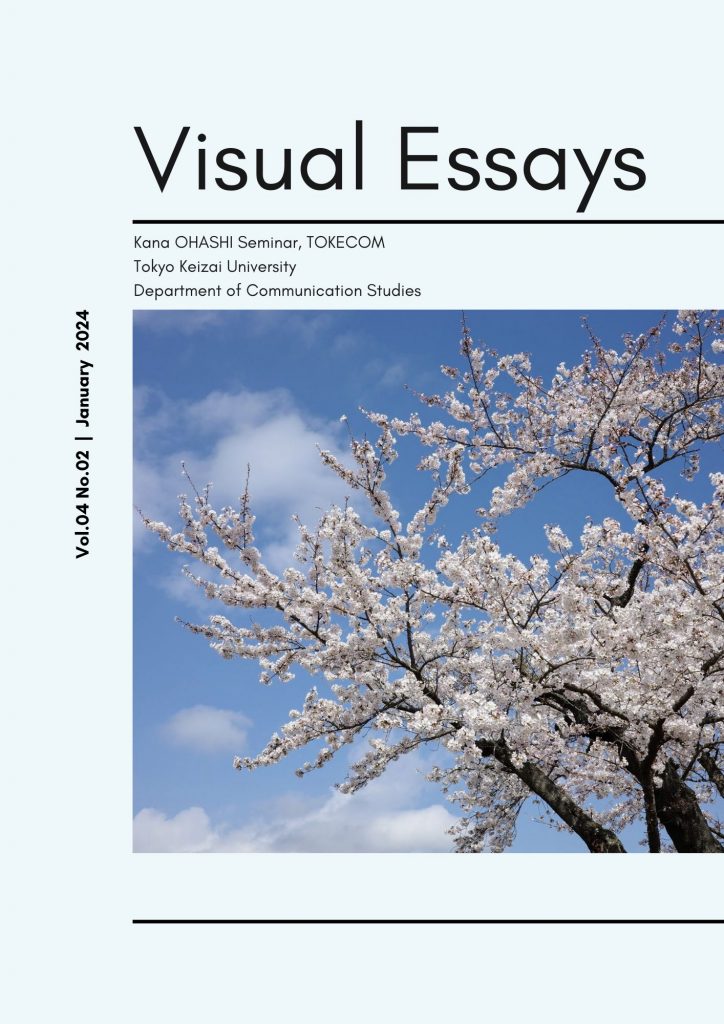

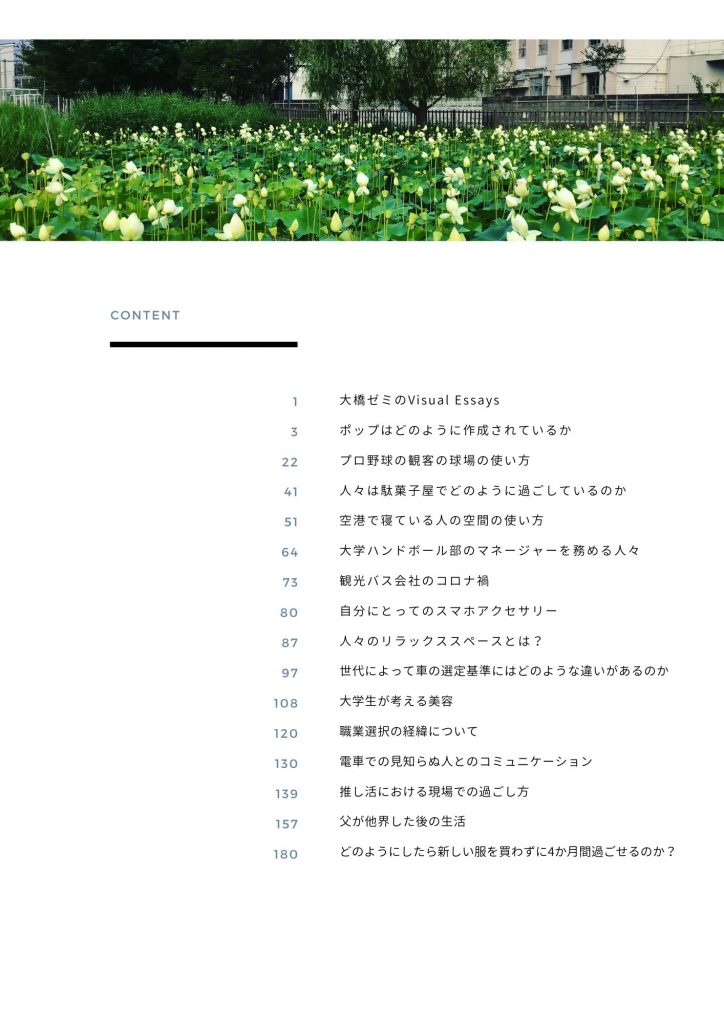

【冊子】大橋ゼミ Visual Essays Vol.04

今年度も、大橋ゼミの2,3年生のメンバー一人ひとりが企画し実施した調査研究「マイプロジェクト」の成果を、ビジュアル・エッセイ集『Visual Essays Vol.04』として冊子にしました。

冊子をオンラインで公開する予定はないですが、目次をご覧いただくと、ゼミのメンバーがどんな個人研究をしてきたか、少しご確認いただけるかと思います。

2年生のビジュアル・エッセイ集

3年生のビジュアル・エッセイ集

【イベント】『移動する「家族」』上映会+感想共有会

福島県双葉郡広野町にある福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校にて、『移動する「家族」』の52回目にあたる上映会を開催いただきました(主催:福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 共催:認定NPO法人カタリバ コラボ・スクール双葉みらいラボ)。今回を終えて、これまでの上映会参加者数の合計は1,036人になりました!

新しい研究プロジェクトもいろいろ動いていますが、2018年に完成したこの作品の上映会を、いまだにお声がけいただき続けられていることは大変ありがたいことです。毎回新しい発見と出会いがあります。

年末の怒涛のスケジュールで日帰りだったけど、来れて良かった!担当いただいた、秋元 菜々美さん、池端 健さんに心から感謝です。

【イベント】ジョイス・ラム『家族の間取り』『新異家族』&大橋香奈『移動する「家族」』上映会

【書籍】『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』にインタビュー記事掲載

2023年4月27日発行の書籍『WORKSIGHT[ワークサイト]19号 フィールドノート 声をきく・書きとめる Field Note』(発行:コクヨ/発売:学芸出版社)に、インタビュー記事「映像エスノグラフィーから考える 大橋香奈」が掲載されました。

人類学者達のノート論をテーマにした特集の取材で、私自身は「人類学者」と名乗ったことはないのですが、著名な人類学の先生方に紛れ込んで取り上げていただき、光栄であり恐縮でもあります。

これまで人類学的アプローチである「映像エスノグラフィー」を用いて研究してきた中で、実践してきたことや考えてきたことを言葉にする機会になりました。取材し記事を執筆・編集してくださった浅野翔さんと宮田文久さんに感謝です。

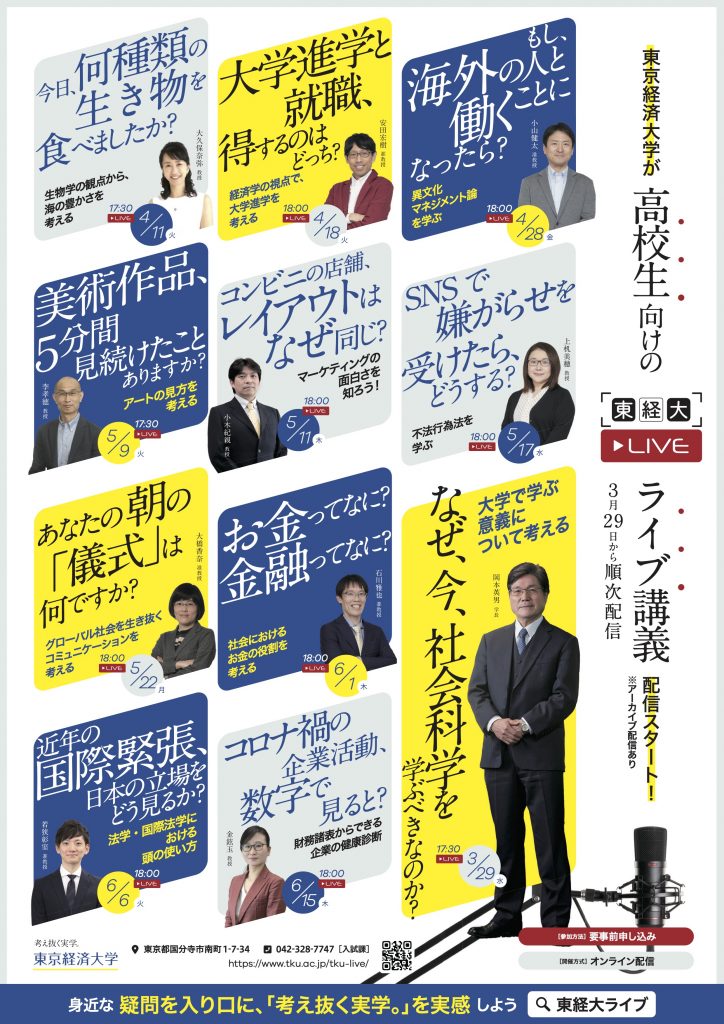

【イベント】高校生のためのライブ講義「東経大LIVE」

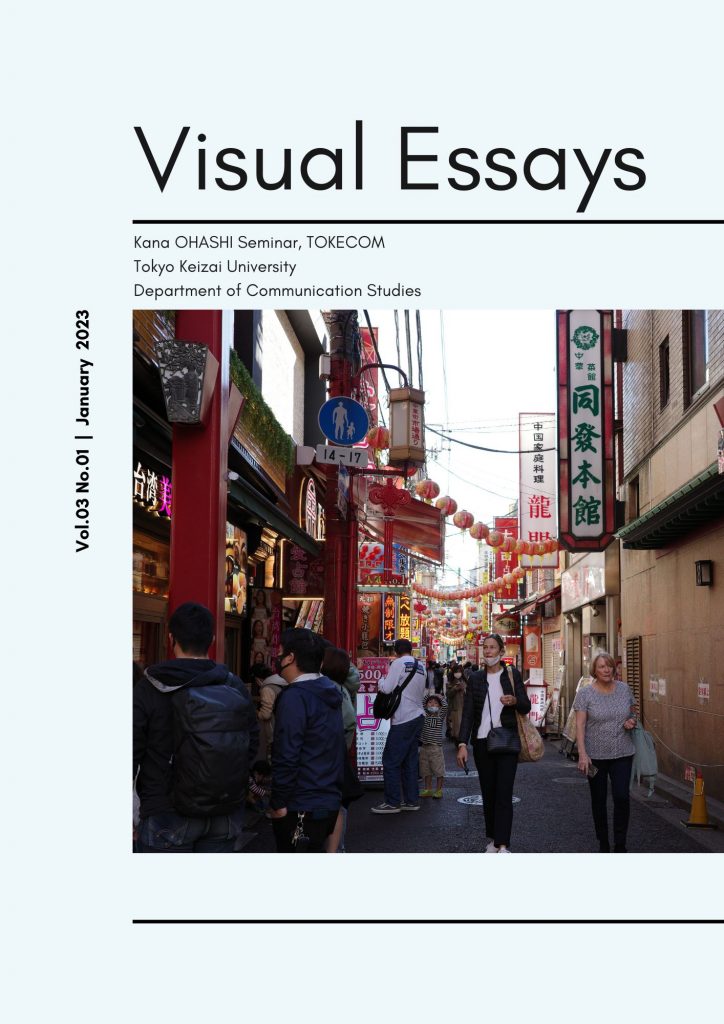

【冊子】大橋ゼミ Visual Essays Vol.03&卒業研究

今年度も、大橋ゼミの2,3年生のメンバー一人ひとりが企画し実施した調査研究「マイプロジェクト」の成果を、ビジュアル・エッセイ集『Visual Essays Vol.03』という冊子にしました。

メンバー全員分(2年生16名、3年生16名)の32本のビジュアル・エッセイを学年別で束ねました。

冊子をオンラインで公開する予定はないですが、目次をご覧いただくと、ゼミのメンバーがどんな活動をしてきたか、少しご確認いただけるかと思います。

2年生のビジュアル・エッセイ集

3年生のビジュアル・エッセイ集

4年生16名は全員が無事に卒業研究を完成させ、3月23日に卒業式を迎えることができました。卒業式ではみんな自信を持った晴れやかな表情に見えて、胸が熱くなりました。

そして、ゼミ生の中條友貴さんの卒業制作「現代を生きる大学生の働き方の選択」(ドキュメンタリー映像)が、東京経済大学コミュニケーション学部の最優秀卒業制作・卒業論文賞を受賞!彼女は2年次にこの卒業研究を構想し、2020年10 月から映像作品の制作のための調査と撮影を開始。約2年間かけて、3 人の調査対象者と信頼関係を築きながら、彼/彼女の生活についての丹念な観察とインタビューを重ねました。自分と同じ立場である大学生がどのような目標を持ち、その目標のために何に取り組んでいるのか、将来に対してどのような不安や葛藤、夢を抱いているのか。大学生の働き方の選択のプロセスを、彼/彼女に伴走しながら、ドキュメンタリー映像作品として丁寧に描き出しました。彼女の研究の過程で一緒に考えた時間は、私にとっても刺激があり学んだことが色々ありました。彼女の受賞は、自分が何かで褒められるより嬉しい出来事でした。

【論考】日本建築学会の『建築雑誌』に掲載

日本建築学会の『建築雑誌』に論考が掲載されました。

・大橋香奈(2023)論考4 日常生活の構造を理解する―「時空間日誌」を手がかりに,『建築雑誌』, 2023-3月号, 日本建築学会, pp.34-35.

http://jabs.aij.or.jp/backnumber/1772.php

特集のテーマは「漂白の地表で」ということで、東日本大震災後の現在の福島の日常についての記事が多く掲載されていますが、私の論考では福島については触れておらず、日常生活の理解について書きました。福島県には夫の実家があり個人的なつながりはありましたが、研究活動での関わりは、昨年、福島ビエンナーレへの参加(@コミュニティ・カフェ EMANON)の機会をいただいたり徐々に広がっており、今後、深めるために動き出しているところです。他のみなさんの論考から学びたいと思います。『建築雑誌』編集担当の皆さま、特に編集委員長の岩佐明彦先生、編集委員の前田昌弘先生にお世話になりました。ありがとうございました。